Через призму поколений: почему важно учитывать эпоху, в которой росло поколение вашей целевой аудитории

Теория поколений разработана Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом. Она описывает повторяющиеся поколенческие циклы в истории США. Да, акцент делался именно на американском потребительстве, однако Штраус и Хоув также изучили поколенческие тренды в других странах и обнаружили схожие циклы.

Несмотря на то, что труды авторов заслужили признание, в академических кругах теория, конечно же, получила здоровую долю критики. Авторов обвинили в том, что они приукрасили настоящие различия между поколениями.

Этот труд можно назвать на все 100% одним из наиболее значимых вкладов в изучении потребительского поведения. Разрабатывая рекламные кампании, копаясь и подбирая инсайты, можно обнаружить зацепки, которые свойственны только определенному поколению: это не «зайдёт» на остальные. В общем, поговорим о сегментировании и о том, как прошла молодость наших бабушек, дедушек, мам и пап.

«Поколение — это совокупность всех людей, рожденных в промежуток времени, составляющий примерно 20 лет», — такое определение дают Штраус и Хоув.

Вот три главных пункта, по которым можно определить принадлежность к тому или иному поколению:

Представители одного поколения сталкиваются с одинаковыми ключевыми историческими событиями и социальными веяниями, находясь на тех же жизненных фазах.

Они разделяют определенные общие убеждения и модели поведения.

Зная об опыте и особенностях, которые они разделяют со своими ровесниками, представители одного поколения также будут разделять и чувство принадлежности к данному поколению.

Нельзя абсолютно всех представителей того или иного временного периода однозначно загонять в определенные рамки. Есть исключения. Двадцатилетние также могут иметь отголоски «совкового» понимания определённых вещей. Но в построении коммуникации стоит всё-таки ориентироваться на большинство.

Итак, ближе к теме. Мы разберём 4 поколения:

- Беби-бумеры (1943 – 1960)

- Поколение «Х» (1961 – 1981)

- Поколение «Y» (1982 – 2004)

- Поколение «Z» (2005 – настоящее время)

Беби-бумеры

Наверное, каждому по приезду в деревню задают стандартный набор вопросов: «Ты хорошо учишься? Университет – это важно. Без диплома ты никуда не устроишься», «Женихи есть? Я в твои годы уже маму твою в школу отдавала». Каждый по-разному на это реагирует. Кто-то соглашается, дабы не спровоцировать конфликт, кто-то начинает разглагольствовать, что сейчас другие ценности, и брак — это всё ненужные предрассудки, мешающие развитию, а карьера — это главное. Правильного ответа, к сожалению, нет.

Я сама часто пытаюсь убедить бабушку, что к высшему образованию уже совсем другое отношение, и брак после 25-ти — нормальная вещь. Но это «закаленное» поколение не переспоришь. Их детство и юность слишком сильно отличаются от наших. Послевоенное время отразилось на восприятии «правильной» картины жизни в целом. Они консерваторы и традиционалисты, потому что новаторству в то время не было места.

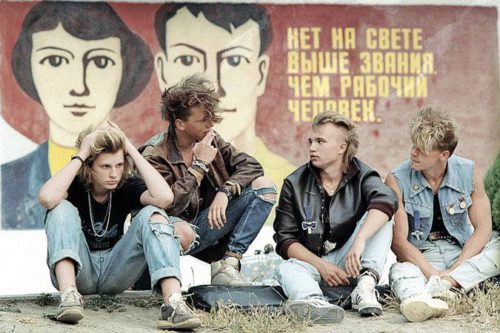

Поколение «Х»

Родители. Называю их так, потому что пишу от лица сверстников — миллениалов (поколение «Y»). Их молодость выпала на развал. Они уже лучше понимают современные взгляды, большинство из них можно отнести к новаторам.

Поколение, в один момент открывшее для себя совершенно новый мир, который постепенно начали завозить в страну. Они лучше приспособлены к работе в команде, в отличии от их детей, более эгоцентричных игреков. Не избалованы.

Поколение «Y»

Главная черта, которая отличает их от предыдущих поколений — это стремление получать удовольствие от жизни. Если учёба, то она должна быть интересной, скучные предметы особо не посещаются. Если работа с 9:00 до 18:00, то должно ощущаться удовольствие от того, что делаешь. Никакого дресс-кода, никаких правил, которые загоняют в рамки и мешают творческому процессу. Это эгоисты, но рациональные эгоисты, без крайностей. Семейные ценности для них важны, они за открытость и огласку любой позиции и поддержание каждого мнения.

Поколение «Z»

Из личного опыта могу сказать — мне страшно, но в хорошем смысле этого слова. Общаясь с младшими братьями моих подруг, всегда удивляюсь их проницательности, взрослости мыслей, конкретике во взглядах на будущее. Они полноценные потребители онлайн-шопов. От них отстают даже миллениалы.

Интерактивность для них — необходимая составляющая, так как уровень концентрации внимания ниже, чем у предшественников (и чем дальше, тем в этом плане хуже). Это поколение сидит в интернете больше всех — что расстраивает бумеров и иксов. Положив руку на сердце, могу сказать, что не стоит переживать.

Это нормально, так как общество постепенно, но неизбежно перебирается в виртуальную среду.

Теперь поговорим о сегментации: какие нюансы у этих поколений?

Сегментируя на начальных этапах аудиторию, вы ведете их по следующим этапам:

- Социально-демографические признаки.

- Географические признаки.

- Поведенческие признаки.

- Психографические признаки

Географические признаки — здесь всё стандартно и понятно. Регион, значение населенных пунктов и т.д.

А вот на таких этапах, как социально-демографическое сегментирование, поведенческие и психографические признаки — стоит остановиться, чтобы рассмотреть подробнее. Это будет влиять на дальнейшие шаги в составлении стратегии продвижения под конкретное поколение.

В социально-демографических характеристиках, помимо стандартных пунктов, таких как уровень дохода, образование, сфера занятости и других, присутствует пункт «Поколение». Именно этот пункт обычно расписывается условно. Но если уделить ему больше внимания, получатся интересные выводы, исходя из следующих вопросов:

- Место совершения покупки (каждое поколение по-разному относится к оффлайн и онлайн-покупкам).

- Искомые выгоды для потребителей (беби-бумеры — экономия, иксы — качество, игреки — скорость).

- Ключевые драйверы покупки (здесь можно отталкиваться от ценностей, которые исторически заложены в подсознании).

Базовые этапы психографического сегментирования:

- Образ жизни потребителя.

- Отношение потребителя к инновациям.

- Отношение к себе, восприятие своего «Я».

- Кто является кумиром, лидером для потребителя.

- Внутренняя мотивация покупки.

- Отношение к местному производителю.

- Жизненная позиция.

- Ценности.

Если даже зрительно пройтись по этим пунктам, становится понятна разница между жизненной позицией и ценностями бумеров и зетов, и отличие в восприятии своего «Я» иксов и игреков.

Допустим, у вашего продукта две целевые аудитории:

- Иксы.

- Игреки.

Иксы

«Давай возьмём эти сапоги. Они плотные, не разлезутся, несколько лет будешь носить», — такой вот типичный разговор с моей мамой в детстве. Наши родители очень практичный народ. Ну здесь всё понятно — во времена их молодости полки пустовали, но «качество же какое было». А потом резко всё изменилось. В книге «Generation П» Виктора Пелевина описывается как раз этот знаменательный период, когда начали завозить сникерсы и жвачки. Естественно, это всё сказалось на дальнейшем потребительском восприятии.

Это поколение привязывается к бренду больше не ценностями, как миллениалы, а статусностью. Имевший куртку западной марки был самым видным парнем во дворе. Ничего не изменилось с тех пор (посмотрите на родительские встречи выпускников). Они более критичны к себе, много работают и считают, что они трудоголики больше всех остальных. Вы можете их отличить по усталому лицу. Они не так живут в своё удовольствие, как следующее поколение.

Игреки

В основной своей массе совершают покупки в интернете, но задействование Out Of Home тоже важно, поэтому коммуникация должна быть интерактивная и не скучная. Они новаторы во всём и обладают огромным количеством информации, которую отслеживают 24 на 7, поэтому их сложно удивить. На это поколение очень влияют лидеры мнений. И здесь не подойдет просто: «Я селебрити, я ем эту кашу по утрам». Рекламирующий товар лидер мнения должен соответствовать образу жизни и убеждениям, которые ценны для этого поколения.

Местный производитель сейчас выходит в ТОП, если сравнивать с прошлым десятилетием. Миллениалы любят индивидуальные вещи местного изготовления. Сейчас модно одеваться в украинское, есть украинское, слушать украинское. Как уже говорилось ранее, они живут в удовольствие и не будут делать то, что им не нравится, даже если сказали, что так нужно.

Главная ценность — время. Очень нетерпеливое поколение. Поэтому они любят fast-dating, fast-food, fast-education.

Четыре поколения, пережившие разные исторические события, которые до сих пор в них отражаются. Общество всегда имело свои ограничения, которые стираются с каждым десятилетием. На то, что раньше считалось девиантным поведением, сегодня можно даже не обратить внимание. Эти поколения отличаются количеством предрассудком, что выражается во фразе «вот в наше время…». Рано или поздно каждый из нас произносит её в адрес нового поколения. Пример из жизни о разнице во взглядах: когда мне реклама нравится, мама говорит «не поняла», а бабушка резюмирует — «черти что». Важно учитывать эпоху, в которой росло поколение вашей целевой аудитории. Иногда то, что кажется абсурдным по убеждениям вашего времени, может оказаться именно тем, что может зацепить необходимую аудиторию, которая разделяет другие убеждения и модели поведения.

Как объединить поколения в своей ЦА?

Цепляемся за общее. Все поколения, несмотря на характерные отличия, имеют ряд схожих ценностей, с которыми можно поработать.

Так ведут себя большинство брендов, продукция которых направлена на широкое потребление. Семья, светлое будущее, любовь и понимание — замечали такие темы в рекламах фаст-фудов и супермаркетов? Они направляют свое сообщение на всех, и, периодически, точечно, в своих кампаниях выделяют тот или иной сегмент. Это можно сравнить с общением на бизнес-конференции: вы улыбаетесь всем, находите общие темы, но одному из бизнес-партнёров всё же уделяется больше вашего внимания, потому что это было вашей целью визита на данную конференцию. Так и в стратегии продвижения — всё зависит от маркетинговой цели, которую вы преследуете.

Так, например, помните, как компания Nemiroff, обычно ориентированная на аудиторию постарше, создала провокационную рекламную кампанию под хэштегом #доситьганятилисого? Компания захватила сегмент помладше, не отходя от прежнего позиционирования, и устроила много кипиша вокруг себя.

Сегодняшний яркий пример — сеть магазинов бытовой техники COMFY, которая перекинулись на игреков.

Сеть снимает яркие, неожиданные ролики с современными рыцарями-рэперами и конём, играющим на саксофоне, а также проводит конкурс молодых креативщиков. Потеряли ли они более старший сегмент их привычных потребителей — сложно сказать, так как такая информация не распространяется. Завоевали ли они новую, молодую аудиторию — определенно да.

Каждому своё. Есть бренды, ценности которых по тем или иным причинам чужды кому-то из четырёх поколений. Нельзя, как бы вы этого ни хотели, зацепить всех в одинаково сильной мере. Но определить

свой целевой сегмент, захватив небольшой процент во всех поколениях, возможно.

Можно ли изменить потребительское поведение?

Да. Несмотря на разницу в драйверах и барьерах при выборе вашего бренда, разные поколения можно заинтересовать и повысить их лояльность.

Единственный нюанс, кроме времени и средств — это психологическая составляющая.

Одним из примеров «разрыва поколенческих шаблонов» стала рекламная кампания новозеландской марки нижнего белья Lonely Lingerie. Моделью, которую решил задействовать бренд, стала 56-летняя Мерси Брюер.Это было неожиданно и вызывающе для многих — представитель беби-бумеров, одного из самых консервативных поколений моралистов, разделась для рекламы. Но это всё оформили осторожно и со вкусом. Кампания не вызвала волны критики, а наоборот:показала:«Восприятие красоты всегда будет меняться, поэтому мы можем сделать вывод — ее стандарты не увековечены в камне, и новая красота ждет своего открытия», — как прокомментировала сама модель. Вот вам пример правильного подхода и инсайта.

Изменение потребительского поведения, если говорить об аспекте поколений, напоминает откровенный разговор со вспыльчивым человеком, от которого никогда не знаешь, чего ожидать — его нужно изучить и подобрать правильные слова.

Автор: Алина Муратова

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: